真・MFC千夜一夜物語 第497話 再度マスフローの弱点を語りましょう その5

本ブログでは質量流量計(熱式流量計、コリオリ式流量計)であり流量をアナログ信号やデジタル信号で出力するマスフローメーター(以下MFM)や、流量信号を基に流量制御を行うマスフローコントローラー(以下MFC)及びその応用技術での流体制御を紹介しています。

本ブログの最初の方でお話ししたマスフロー(MFMとMFC)の弱点解説をリニューアルしていきます。

3. 圧力変動影響

本項目はMFCに限ります。

ある短い時間で生じる圧力の急峻な変動がMFCにどのような影響を及ぼすか?を解説しましょう。

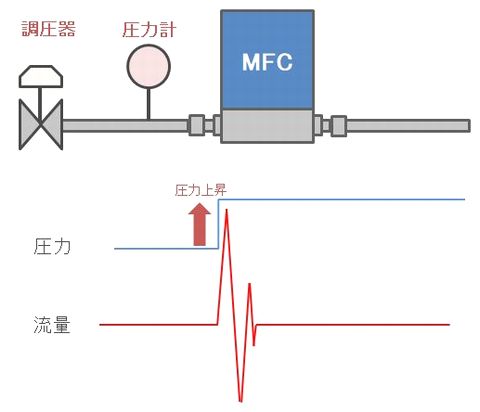

ある一定の圧力でMFCが設定流量信号を受け、流量制御しています。

ここで、一次側の調圧器を操作して、人為的に圧力を上げてみましょう。

供給圧力が上がれば、配管を流れようとする流量は増加し、MFCは流量センサーから出力される流量信号が増、すなわち流量設定信号入力<流量信号出力と判断して、流量制御バルブ開度を小さく調整することで、流量を整定するというアクションを起こします。

圧力を落とした場合は、この逆の流量制御バルブ開度を大きくする動きになります。

これはMFCならではの自動制御の効果で、ニードルバルブのような手動で流量を決める機器ではこうはいきません。

この時、実際に配管の中で起きている圧力と流量の変動を図示すると、上図のような状態になっていて、再度流量制御が落ち着くまでの間に、MFCの流量制御はハンチングのような流量変動が生じてしまいます。

MFCへのガス供給圧力が上昇すると、当然その前の時点でのバルブ開度で流れていた流量より多くの流量が流れることになります。

流量センサーがそれを検知して、バルブ開度を小さく調整するのには、制御のタイムラグがあり、それが原因です。

MFCの熱式センサーは、熱移動を捉まえるので、本来応答性能は決して早くありません。応答性能向上のために、センサーの反応よりバルブが先んじて動く制御を行っているのですが、それが悪い方向へ影響することもあるのです。

センサーが感知した次の瞬間には、もうかなりの量が流れていて、波形では一つ目の大きな山が来ます。

この上昇線が下降線に転じるタイミングがMFCのバルブが開度を小さくし始めた瞬間です。

ところが、大部分のバルブアクチュエーターはセンサーよりはるかに速く動くので、今度はバルブが本来制御しなくてはいけない目標値をオーバーランしてしまう現象が起きます。

そうすると流量センサーからの流量減の信号を受けて再度MFCはバルブを開いて、ガスを流そうとする・・・この繰り返しがオーバーシュートとアンダーシュートを繰り返したような制御波形の原因なのです。

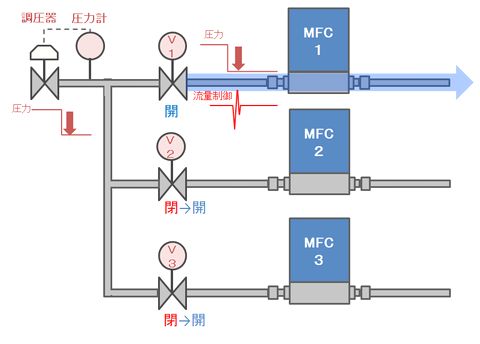

実際の用途では上の図のような例があります。

ボンベから調圧器で所定の圧力に減圧し、そのガスを三分岐してMFCで制御しているラインがあったとします。

この3系統の内、1系統だけのガスを流します。

当然、MFCの制御は安定している前提です。

ここで残る2系統のバルブ(V2,V3)を開き、新たにMFC2,3で流量制御を始めさせると、どういった事態が起きるでしょうか?

調圧器はメカニカルな機構のもので、簡単に言えば(一次側の圧力)-(調圧ハンドルを回して設定した内蔵スプリングの発生する力)=(供給圧力)という仕組みになっています。

V1:開 V2,V3:閉状態=1系統だけに供給している状態から、V1,V2,V3:開状態となり、下流側のガスの需要が増えると、一時的に供給圧力はドロップします。

MFCの限界動作差圧を下回らない圧力条件が確保されているという前提でお話しすると、MFCは圧力の低下=流量減を流量センサーで検知して、流量制御バルブを更に大きく開いてガスを流します。

言葉の上ではあっさり終わる話なのですが、「圧力降下で流量ダウンが生じてから、MFCの制御が安定する」までのに、制御のタイムラグが原因で流量制御バルブが到達すべき目標位置に落ち着くまでの「ふらつき現象」が生じてしまいます。

これは実際に流量制御に大きな乱れが生じますから、下流側のプロセスやワークへのダメージを引き起こす可能性がある大きな問題になります。

このようにユーザーが全く意図しないところで「いきなり供給圧の変化」が起きてしまうと、MFCの弱点がさらけ出されることがあるのです。

【あなたにMFCの夜が来る~真・MFC千夜一夜物語】by Deco EZ-Japan & Safe TechnoloGy