真・MFC千夜一夜物語 第492話 液体用質量流量計について話しましょう その6

本ブログでは質量流量計(熱式流量計、コリオリ式流量計)であり流量をアナログ信号やデジタル信号で出力するマスフローメーター(以下MFM)や、流量信号を基に流量制御を行うマスフローコントローラー(以下MFC)及びその応用技術での流体制御を紹介しています。

今章では液体用質量流量計(熱式)に関して解説しましょう。

さて、液体用熱式流量計での気泡対策としては主に3つ挙げられます。

1つは、消極的ですが、確実に効果がある方法として、液体センサー直前に気泡を生じにくい配管を組むことです。

流路が急に狭くなり、流速が上がるようなポイントを無くせばいいのです。

ところが、ほとんどの場合、液体MFCの前後にはシャットオフバルブが存在しています。これは危険な液種になればなるほど、液体MFCやセンサーを故障時に安全に取り外すためにも必要になる仕掛けです。

バルブの中では当然急速に流路は狭まるポイント=オリフィスがあるので、気泡対策に限れば好ましいものではなく、矛盾する問題になります。

その2として、できるだけ液体に溶け込みにくい気体で圧送することです。

半導体成膜装置等で使用する材料の場合、液体供給は気体と異なり、上流の液タンクから気体で圧力をかけて押し出す圧送が主です。

その気体は当然液体材料に接触しているのだから、溶け込みの主犯になることが多いのです。

例えば液体が水とした場合、溶解度(1cm3 の水に溶け込む気体の体積が占める割合)は、二酸化炭素1.05350>アルゴン0.03130>酸素0.02850>窒素0.01470といった関係になります。

空気は窒素、酸素の混合気体と考えれば酸素>空気>窒素という関係です。(詳しくは理科年表等で確認願います。)

つまり空気で圧送するよりも、窒素の方が液体には溶け込みにくいと言えるのです。

更に圧送する気体圧力が倍になれば、溶け込む量も倍になるので、気体の圧力を圧送できる最小限度に落としておくのも手です。

この方法は現実的ですが、「液体材料に全く溶け込まない気体は無いので、気泡が出ないわけではない」という点を忘れてはいけません。

その3は、溶け込んだ気体を脱気することです。

これは特別な仕組みが必要になります。

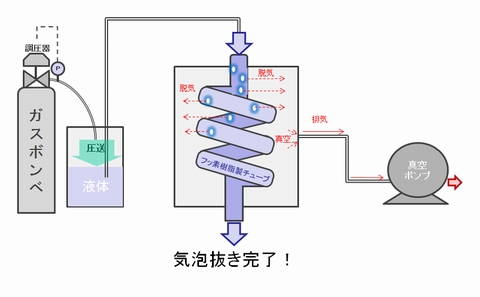

例えばデガッサーと呼ばれる事もある脱気装置を用いることです。

これに用いるスパイラル状の配管材質は、金属管のように分子間距離が近くて、気体がすり抜けられないものではなく、気体がある程度すり抜けていくフッ素樹脂製の管を選ぶのがコツです。

それを気密性高い真空チャンバーに入れ、中をポンプで真空引きする。そうすることでフッ素樹脂配管の内外で圧力勾配を生じさせ、液体に溶け込んだ気泡を引き抜くシステムです。

圧送に使うガスは、何でも良い訳では無く、水素やヘリウムのようなフッ素樹脂をすり抜けやすいガスを用います。

ただ、安全面で水素は問題がありナンセンスかもしれませんね?

その為ヘリウムが選ばれるのですが、ヘリウムは近年価格が高騰しており、コスト対効果でやや?がつく方式となってしまっているのが泣き所です。

この章では液体流量計測分野で使用される熱式流量計に関して解説を行いました。

コリオリ式マスフローの微小流量化による普及で影が薄くなったように思われがちの熱式マスフローですが、超微小流量レンジや、高耐圧といったコリオリ式ではカバー出来ない分野で依然として活躍しているのです。

熱式の弱点であるCF問題をうまくコリオリ式と併用してクリアし、なおかつ気泡問題を色々な工夫で対応する事で、熱式液体マスフローの世界は、ピンポイントなアプリケーションで今後も重用されていくだろうとDecoは考えています。

【あなたにMFCの夜が来る~真・MFC千夜一夜物語】by Deco EZ-Japan & Safe TechnoloGy